Colloque étudiant

Colloque étudiant du CELAT 2022

Résidus mémoriels et présences de l’oubli : examiner et interroger les pluralisations au regard des traces matérielles et immatérielles

17 au 19 mars 2022

Appel à communications

En 2022, le colloque étudiant du CELAT sera jumelé au colloque annuel du centre, qui se déroulera du 17 au 19 mars sur le thème Résidus mémoriels et présences de l’oubli : examiner et interroger les pluralisations au regard des traces matérielles et immatérielles (voir argumentaire ci-dessous). La formule et le lieu de l’événement seront à déterminer en fonction des consignes sanitaires en vigueur. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à présenter une communication dans le cadre d’une séance propre au colloque étudiant ou d’une séance conjointe avec le colloque général. Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur proposition par courriel au comité organisateur du colloque étudiant avant le 28 janvier 2022, en indiquant le genre de séance privilégié (pour étudiant.e.s ou mixte).

Les propositions doivent inclure le titre et un résumé de la présentation (paragraphe synthétique d’au plus 300 mots) ainsi qu’une courte notice biobibliographique. Les participant.e.s sont invité.e.s à préciser le type de présentation envisagé :

- Présentation formelle (20-25 minutes + questions);

- Recherche-création (sur place, durant le colloque) ou méthodologie pour nous aider à mieux l’intégrer à nos recherches;

- Présentation courte (5-10 minutes + discussion);

- Hybride (texte fourni à l’avance, courte présentation [5 minutes], 2 répondant.e.s choisi.e.s pour commenter [5 minutes chacun.e] + discussion);

- Conversation entre plusieurs membres (3 ou 4) autour d’un thème;

- Duo membre-membre ou membre-étudiant.e;

- Autres formats (vos propositions sont bienvenues).

*La participation à cet événement est réservée aux membres du CELAT.

Argumentaire

Résidus mémoriels et présences de l’oubli : examiner et interroger les pluralisations au regard des traces matérielles et immatérielles

D’où venons-nous? Où allons-nous? Nous sommes des capteuses et capteurs de traces, des dispositifs qui enregistrent et interprètent les vestiges du passé, qui accumulent les empreintes numériques et analogiques du présent, qui annoncent et préparent les promesses et difficultés de l’avenir. Nous trouvons, générons et imaginons ces traces, ces marques et marqueurs, ces cicatrices du temps rencontrées partout autour de nous : dans le sol, dans les archives et les bibliothèques, dans la pierre des bâtiments, sur nos corps, dans les performances artistiques et dans les œuvres d’art, dans la mémoire et les gestes des populations, dans les parcours migratoires, au sein d’institutions rigoureusement normées, dans les pratiques culturelles vernaculaires tout comme dans les pratiques médiatiques, etc.

« [Ceci] pose la question : qui décide ce qui est signifiant, c’est-à-dire trace porteuse de sens, véhicule de transmission? Qui décide de la composition de nos capsules temporelles, propulsées dans l’espace ou ensevelies sous le béton des monuments? Qui peut prétendre connaître le mouvement de l’histoire, pour décider quels sont les marqueurs d’une époque, d’une culture, etc. D’autant que la trace est imprégnée d’un mythe philosophique; elle nous ferait toucher à un fondement : l’architrace. » (Michaël La Chance)

Le colloque annuel 2022 du CELAT souhaite investir ce champ épistémologique, historique et social avec comme objectifs une réflexion approfondie sur la reconstruction, la concentration et la stratification des traces (du passé, du présent) et une réflexion sur l’exploitation et/ou l’exploration même qui est faite de ces traces dans l’étude des processus de pluralisation qui nous anime, en gardant un œil ouvert et intéressé à la mise en place des mécanismes de pérennisation et de transmission pour l’avenir. Comment se constituent les traces à partir desquelles nous effectuons nos recherches? Au-delà des archives, des objets et du champ mémoriel, comment sortir de l’oubli, comment identifier et décoder ces signatures humaines fabriquées de toutes pièces par nos histoires matérielles et immatérielles et nos interactions sociales? Peut-on, en prolongeant de manière plus abstraite cette perspective, conceptualiser les déplacements de signifiants en prenant pour analogie le vecteur? L’espace vectoriel, dans lequel cet objet mathématique représente et organise la translation entre points (objets, traces, paysages, migrations), peut-il servir à conceptualiser la spatialisation des mémoires et des oublis? Les vecteurs, en somme, qui modélisent des grandeurs, des forces physiques, peuvent-ils contribuer à suggérer une dynamique et un sens donné à la diversité des traces et des possibles?

Il ne s’agit donc pas de recourir aux multitudes de traces pour la recherche, mais bien plutôt d’analyser et/ou de retrouver avec une approche critique leurs histoires, leurs valeurs et usages sociaux et culturels, leurs lieux de rencontre et de collision, leur préservation ainsi que leur potentielle mobilisation émancipatrice à travers le temps en vue d’explorer une autre voie pour aborder les processus de pluralisation. Voilà le point de départ que nous souhaitons vous proposer pour notre colloque annuel du CELAT.

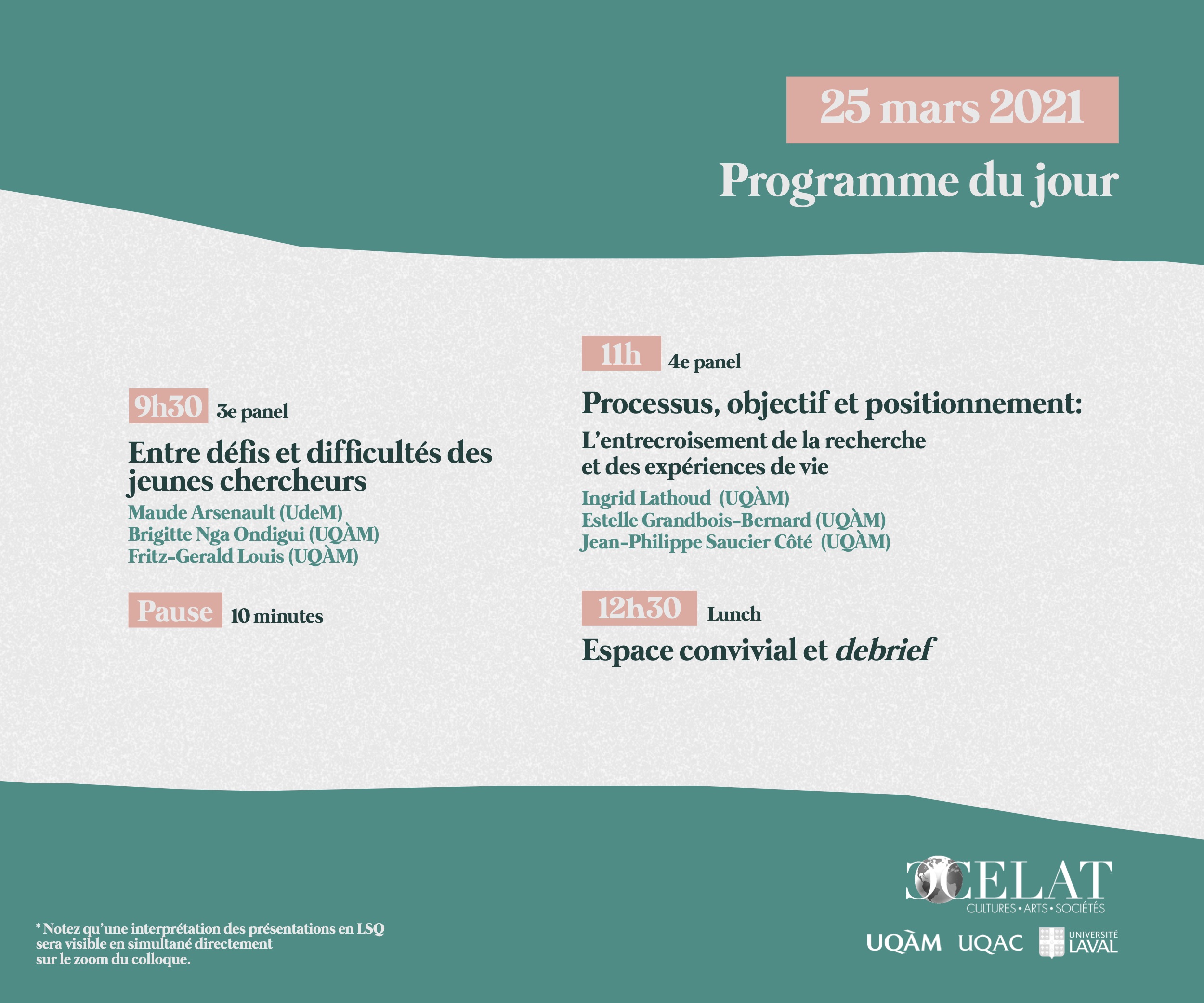

Colloque étudiant du CELAT 2021

L’articulation des frontières de la recherche académique pour les jeunes chercheur.e.s: entre justice et inclusivité

24 et 25 mars 2021, en ligne

Cette année, le colloque étudiant du CELAT se tiendra en mode virtuel et réunira des étudiantes et étudiants de diverses disciplines et horizons autour des questions liées au rôle et à l’identité du ou de la jeune chercheur.e dans la recherche académique. Cette thématique transversale vise à réunir des chercheur.e.s de différents domaines afin de remettre en question leur identité, leur représentation, leur fonction, leur légitimité et leur responsabilité au sein de l’Université et de la société. Elle a aussi pour objectif d’interroger les enjeux de la justice et de l’inclusivité dans la recherche académique.

Pour assister au colloque, veuillez vous inscrire par courriel à : celat@uqam.ca

Pour connaître les participant.e.s et le détail des panels, rendez-vous sur le site du colloque : https://colloquecelat2021.uqam.ca

Différentes thématiques seront abordées : les multiples enjeux identitaires et leurs articulation avec la recherche; la place des chercheur.es selon les milieux sociaux; les transferts de connaissances et reconnaissances; les rapports entre légitimité de la recherche et subventions; etc.

L’une des ambitions premières de cette rencontre tend aussi à questionner le format même du colloque étudiant, enjeu encore plus pertinent dans le contexte de la virtualisation actuelle des échanges. Nous valoriserons les différents formats de recherche (recherche création, intervention, action, etc.), de récits (du/de la chercheur.e et/ou des participant.es à la recherche) et de savoirs, dans une dynamique de pluralité des savoirs (situés, profanes, expérientiels, académiques, etc.) et des modes de transmissions (productions alternatives émanant d’une recherche universitaire).

— Appel —

Date limite dépassée.

Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante : colloquecelat2020@outlook.com

Consultez l’appel à contribution en cliquant ici : Appel colloque étudiant du CELAT 2021

Ou visionnez l’appel en version LSQ ci-dessous :

Colloque interuniversitaire étudiant du CELAT 2019

Nature. Technique. Culture

9-10 mai 2019, à Québec

Programme provisoire

Le colloque interuniversitaire étudiant du CELAT se déroulera du jeudi 9 mai 2019, de 9h à 17h suivi d’un 5 à 7, et le vendredi 10 mai 2019 à 9h30 à 11h, dans les locaux des laboratoires d’archéologie de l’Université Laval, situés dans le Vieux-Québec, 3 rue de la Vieille-Université, pavillon Camille-Roy, local 320.

jeudi 9 mai

9h00 – Mot de bienvenue

9h15 – Panel 1 : Universalisme technicien et techno-critique

Simon Chaunu (UL), Jean Desbiens (UL), Jonathan Riendeau (UL)

10h15 – Questions panel 1

10h45 – Pause

11h15 – Panel 2 : Culture et technique de la production culturelle

Maude Arsenault (UdM), Laïsa Pivert (UL)

11h55 – Questions panel 2

12h15 – Dîner

13h45 – Panel 3 : Haiti, décolonialité, féminisme et résistance à l’aune de la technique

Kesler Bien-Aimé (UL), Katia Jean Louis (UL), Sandy Larose (UL)

14h45 – Questions panel 3

15h15 – Pause

15h45 – Panel 4 : La catégorie scientifique, une technique de mise en ordre du monde : quelque brouillages frontaliers

Emilie Banville (UQAM), Annie Perron (UQAC)

16h25 – Questions panel 4

16h45 – Mot de conclusion

17h00 – 5 à 7 (Cocktail et accompagnement musical)

vendredi 10 mai

9h30 – Visite des laboratoires d’archéologie

Appel à communication

« On ne répétera jamais assez que toute culture possède une technique et que toute technique appartient aussi à l’ordre de la culture, donc du social. » (Alain Gras, 1993, p. 111)

La technique est à la fois partout et nulle part, et l’actualité nous le rappelle de nouveau : face aux conclusions alarmantes du dernier rapport du GIEC sur le réchauffement climatique, il est convenu de dire que les solutions technologiques (transition énergétique, géo-ingénierie, etc.) sont déjà là et prêtes à être mobilisées, mais que les gouvernements manqueraient de volonté politique.

Une manière parmi d’autres de considérer que la trajectoire technologique rigide que suivent nos sociétés « thermo-industrielles » depuis maintenant deux siècles est la seule possible. Il faut d’abord ici revenir sur le caractère polysémique de ce terme. Ainsi, par « technique » on peut désigner une caractéristique anthropologique fondamentale : toute société déploie des gestes techniques, de l’usage des outils les plus simples jusqu’aux nouvelles « technologies » numériques, pour transformer son environnement afin d’atteindre certains buts. Ici, la technique est donc la nécessaire médiation entre la culture et la nature. Les techniques au pluriel – ou « technologies » selon un abus de langage courant – sont ainsi le vaste ensemble des objets artificiels mais aussi des méthodes que l’humanité a accumulées au fil de son histoire. Quant au concept de « système technique », il sert à circonscrire certains ensembles de techniques propres à une société (ou une civilisation) à un moment donné. Et enfin, il y a la Technique avec une majuscule, une catégorie davantage mobilisée par les philosophes pour désigner l’esprit technicien et prométhéen moderne, la rationalité instrumentale de la société capitaliste-industrielle.

Des historien.ne.s, des sociologues, des anthropologues et des philosophes « technocritiques » ont mis en évidence depuis des décennies que les objets et systèmes techniques ne forment pas un ensemble autonome et extérieur au social . Au contraire, ils matérialisent des imaginaires, des intérêts, des désirs et des phantasmes, et on ne peut comprendre ce qu’ils sont réellement qu’en les réinsérant dans la culture qui les a produits. Plus profondément, ces intellectuel.le.s ont aussi entrepris de démythifier les discours techniciens, ceux valorisant la Technique comprise comme étant la quête consciente et rationalisée de l’efficacité. Ils ont critiqué leur conception simpliste de la personne humaine, réduite à un Homo Faber se faisant progressivement maître et possesseur de la nature par l’innovation technique afin d’accroître son bonheur terrestre.

Néanmoins, les sciences humaines et sociales semblent toujours hésiter aujourd’hui à se saisir des techniques – objets, méthodes et systèmes – comme sujets d’étude. C’est pourquoi nous vous proposons ce thème de « Nature. Technique. Culture. » pour réfléchir sur les techniques comme médiation entre une culture et son environnement – son environnement naturel a priori, mais aussi son environnement synthétique, comme le milieu urbain où vit désormais plus de la moitié de la population mondiale. Mais il est également possible d’explorer ce thème sous l’angle des techniques comme médiation entre des identités culturelles, au sein d’une même société ou entre elles. Ou encore en réfléchissant à nos propres techniques de chercheur.e.s, à nos méthodes

d’enquête.

Afin de débrider les imaginaires, voici quelques thèmes que nous vous proposons d’aborder :

- Technique. Culture. : En quoi les nouvelles techniques/technologies sont l’expression d’une orientation culturelle particulière ? Comment certains groupes sociaux créent, utilisent ou récupèrent des techniques ? Peut-on dire que l’esprit technicien déborde de son domaine pour en envahir d’autres (droit, arts, politique…) ? Quelle mise en forme du monde résulte de la prolifération des techniques dans les villes, les musés, les pays, le monde ? Quels types de rapports politiques, économiques, sociaux cette prolifération incarne-t-elle ?

- Culture. Technique. : Est-ce que les techniques, en particulier celles de l’information et de la communication, encouragent ou freinent la pluralisation1 ? Comment des systèmes techniques peuvent servir de médiation entre des identités culturelles ? Quelle est la réception de la culture de masse produite grâce aux moyens techniques contemporains ? Quel rôles les techniques peuvent-elles occuper dans les mouvements politiques contemporains : #idlenomore, #blacklivesmatter, #metoo, Occupy Wall Street, printemps arabe, « fachosphère », conspirationnisme, etc. ?

- Nature. Culture. : Comment certains groupes sociaux refusent des moyens techniques modernes afin de retrouver un certain rapport à la nature, tant dans la pratique que dans leurs discours ? Quelle est leur conception de la nature, de la modernité, du social, de la spiritualité ?

- Technique(s). : Quelle réflexivité pouvons-nous développer sur nos propres techniques d’enquête ? Que permettent les nouvelles techniques et méthodes, notamment avec la « révolution numérique » en cours ?

Envoi des propositions

Le principal objectif de cet évènement est de permettre un échange interdisciplinaire sur les recherches des étudiant.e.s à la maîtrise et au doctorat du CELAT, peu importe leur domaine (sociologie, histoire de l’art, histoire, archéologie, anthropologie, art, littérature, etc.) et quel que soit l’état d’avancement de leurs travaux (recensions des écrits, problématique, questions d’ordre méthodologique, résultats d’une recherche).

Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante :

colloque.etudiant@archives.celat.ca

Chaque proposition doit faire entre 250 et 300 mots, et doit inclure les informations suivantes : 1) nom et prénom, 2) titre de la communication, 3) université d’attache, 4) discipline, 5) niveau d’étude (2e ou 3e cycle), 6) le directeur ou la directrice de recherche, et 7) 3 à 5 mots-clés. Toute proposition doit nous être soumise pour le 11 février 2019.

1er Midi-causerie du CIEQ et CELAT

Comment j’écris?

3 octobre 2018

Les comités étudiants du CIEQ et CELAT (UL) lancent une nouvelle formule de midi-causeries, réservées aux étudiants, lors desquelles un problème ou une situation commune aux étudiant.e.s en maîtrise et en doctorat sera discuté.e. de manière détendue et peu formelle. La première causerie aura lieu mercredi 3 octobre de 12h à 13h, au DKN-5172, sur le thème « Comment j’écris? ». Pierre-Élie Hupé, doctorant en anthropologie, présentera son propre processus d’écriture, ses embûches et ses doutes, puis la discussion s’ouvrira vers nos différents rapports à l’écriture, avec des détours par des auteur.e.s comme Geneviève Belleville, Howard Becker ou encore Umberto Eco. Ce partage de fragilité et cet échange de moyens pour faire face à la page blanche nous permettra, on l’espère, de sortir un peu plus outillé devant l’épreuve des cycles ultérieurs.

@Calvin and Hobbes

Acfas – Colloque étudiant du CELAT

Conscience de la pluralisation : regards sur les médiations individuelles et collectives

10-11 mai 2018

Le comité étudiant du CELAT organise, dans le cadre du congrès de l’ACFAS, un colloque sur le thème « Conscience de la pluralisation : regards sur les médiations individuelles et collectives », les jeudi 10 et vendredi 11 mai, à l’UQAC, P1-5060. À partir d’une diversité de contextes, terrains et perspectives disciplinaires, les étudiants sélectionnés proposent de réfléchir aux questions suivantes : comment les individus, les groupes ou les institutions manifestent-ils ou donnent-ils à voir leur conscience nouvelle de la pluralité? À travers quelles médiations (récits, actions, espaces)? Comment cette conscience se développe-t-elle? En quoi ce développement a-t-il réciproquement le potentiel de contribuer à la pluralisation?

Programme du colloque

Résumé :

Si la pluralité des valeurs et des appartenances n’est pas un phénomène nouveau, notre époque se caractérise cependant par une conscience nouvelle de cette pluralité, alors que deviennent visibles et audibles des modes de vie, des croyances ou des formes de savoir qui étaient autrefois niés, exclus ou cachés. Cette transformation contribue à une intensification de la pluralisation et touche, module et marque la vie des individus, des groupes et des institutions, et ces derniers contribuent réciproquement à cette diversification (Ritzer et Jurgenson, 2010; Maclaughlin et al., 2011; Roy, 2012; McMillan et al., 2013; Meissner, 2016). Depuis plusieurs années, la pluralité et les enjeux du vivre-ensemble suscitent l’intérêt des chercheurs, mais les interrogations sur les processus qui participent à la pluralisation restent néanmoins à investir.

L’une des dimensions les plus récentes de ces processus de pluralisation est le développement d’une conscience de la pluralité, autant chez les individus, les groupes que les institutions (O’Rourke et Williamson, 2002; Hopper, 2007). Ce colloque vise à examiner les différentes médiations entre la pluralisation comme phénomène objectif et comme expérience subjective, en se penchant plus précisément sur les actions, les récits ou les espaces qui sont en jeu dans le développement de cette conscience (Ricœur, 2000; Habermas, 1978). De fait, c’est à travers ces médiations que les individus, groupes ou institutions interprètent et donnent sens au phénomène de pluralité.

À partir d’une diversité de contextes, terrains et perspectives disciplinaires, nous proposons donc de réfléchir aux questions suivantes : comment les individus, les groupes ou les institutions manifestent-ils ou donnent-ils à voir leur conscience nouvelle de la pluralité? À travers quelles médiations (récits, actions, espaces)? Comment cette conscience se développe-t-elle? En quoi ce développement a-t-il réciproquement le potentiel de contribuer à la pluralisation?

Appel à communications du colloque

2ème Colloque étudiant de l’IPAC 2017

Acteurs du patrimoine

31 mars 2018

Université Laval

L’Institut du Patrimoine culturel de l’Université Laval (IPAC) vous invite à son 2e Colloque étudiant dont le thème « Acteurs du patrimoine » donnera lieu à des conférences diversifiées d’étudiants de l’Université Laval et d’ailleurs, ainsi que de professionnels de la culture.

Quand ? Vendredi 31 mars 2017 dès 9h

Où : Pavillon Charles-De Koninck, salle 5172

Les 3 axes du colloque sont :

1) Communauté et initiatives citoyennes;

2) Médiation et médiateurs du patrimoine

3) Tourisme et patrimoine.

Le colloque se clôturera à 17h avec une conférence de la Directrice du Musée Charlevoix, Annie Breton et un traditionnel 5 à 7 au Hall Nelligan du Pavillon Charles-De Koninck.

L’entrée est libre! Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

Le programme est accessible sur www.ipac.ulaval.ca.

Pour plus d’informations : colloqueipac2017@gmail.com

Colloque étudiant du CELAT 2017

Pluralisation, vivre-ensemble et conflictualité : passé, présent, futur

16-17 mars 2018

UQAM

Le colloque étudiant du CELAT 2017 aura lieu les 16 et 17 mars 2017, à l’Université du Québec à Montréal, réunissant les membres étudiants des trois sites du CELAT pour présenter leurs communications et créations. Cette rencontre se fera autour de la thématique : Pluralisation, vivre-ensemble et conflictualité : passé, présent, futur. Le Colloque étudiant est un moment fort permettant à tous les étudiants du Centre de développer un échange interdisciplinaire sur leurs travaux de recherches, quel que soit l’état d’avancement de leurs travaux.

En espérant vous y voir nombreux !

1er colloque étudiant du CÉLAT

Traces et expressions du vivre-ensemble!

10-11 mars 2016

Université Laval

En partenariat avec le LAMIC et le LEEM.

Les 10 et 11 mars 2016, au Laboratoire de Muséologie et d’Ingénierie de la Culture (LAMIC), 3e étage du Pavillon Louis-Jacques-Casault, local 3545, Université Laval, des étudiant(e)s des cycles supérieurs membres du CÉLAT présenteront leur communication et création portant sur la thématique suivante : Traces et expressions du vivre-ensemble!

Le Colloque étudiant du CÉLAT rassemble, en ce sens, plusieurs étudiant(e)s membres du CÉLAT et a comme objectif principal de propulser un échange entre les participant(e)s dans une ambiance conviviale. Nous souhaitons à cette occasion aborder les projets de maîtrise et de doctorat des étudiant(e)s du CÉLAT, quel que soit l’état d’avancement de leurs travaux et quel que soit leur domaine d’étude. Une soirée artistique, au Laboratoire d’enquête ethnologie et multimédia (LEEM), 6e étage du Pavillon Jean-Charles Bonenfant, local 6135, permettra aussi à des étudiantes oeuvrant en recherche-création de se mettre en action par le biais d’une démonstration performative.

Le colloque est ouvert à tous les membres du CÉLAT de même qu’à tous(tes) les étudiant(e)s et professeur(e)s de l’Université Laval et d’ailleurs.

Inscription obligatoire avant le 8 mars. Envoyez votre nom complet et votre université d’origine à l’adresse suivante : colloquecelat2016@gmail.com.

Un montant forfaitaire de 50$ peut être accordé aux étudiants membres du CÉLAT en provenance de Montréal et de Chicoutimi pour assister au colloque.